IL TRAUMA COMPLESSO O C-PTSD

Il termine Trauma Complesso (Complex Post-Traumatic Stress Disorder, C-PTSD) indica una forma di sofferenza psicologica che nasce dall’esposizione prolungata e ripetuta a esperienze traumatiche: in particolare quando queste si verificano in un contesto relazionale dal quale non è possibile sottrarsi.

Non parliamo quindi di un trauma legato a un singolo evento, ma di una vera e propria traumatizzazione cronica che lascia un segno profondo nello sviluppo della persona, della sua identità e del modo in cui percepisce sé stessa e gli altri.

UN BREVE SGUARDO ALLA STORIA DEL CONCETTO

La riflessione clinica sul trauma complesso è relativamente recente; Negli anni ’90 la psichiatra americana Judith Herman, nel suo libro “Trauma and Recovery” (1992) tradotto in Italiano come “Guarire dal trauma”, ha evidenziato come i sopravvissuti a traumi cronici – abusi infantili ripetuti, violenza domestica, torture, prigionia – presentassero un insieme di sintomi diverso e molto più vasto rispetto a quelli descritti nel Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD).

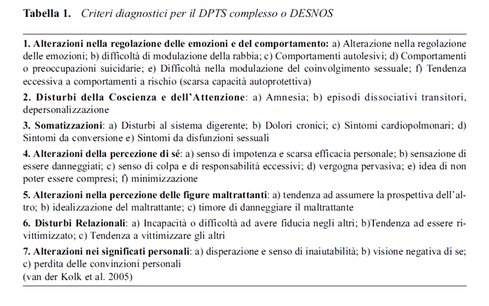

Per anni, questa condizione è stata definita DESNOS (Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified) ovvero “disturbo da stress estremo non altrimenti specificato” (Van der Kolk,Roth, Pelcovitz, Sunday e Spinazzola, 2005). Solo più recentemente, con la pubblicazione dell’ICD-11 (International Classification of Diseases dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), il C-PTSD è stato riconosciuto come entità diagnostica distinta e autonoma, accanto al PTSD.

Attualmente rappresenta “ …un meta modello psicobiologico per la psicopatologia che si pone in posizione sovraordinata rispetto a diverse risposte e diagnosi principali, essendo centrato sulla persona e focalizzato sui concetti di adattamento e resilienza” (fonte: Ford, JD e Courtois,CA “il trattamento dei disturbi da Stress Traumatico Complesso negli adulti”).

CHE COSA E’ IL TRAUMA COMPLESSO?

Mentre il PTSD tradizionale è in genere conseguenza di un evento traumatico circoscritto (ad esempio un incidente, una catastrofe naturale, un’aggressione), il trauma complesso è il risultato di esperienze prolungate, cumulative e non evitabili, spesso di natura interpersonale, come:

- abusi fisici, psicologici o sessuali durante l’infanzia

- trascuratezza grave o abbandono precoci

- violenza domestica ripetuta

- esperienze di prigionia, tortura o sfruttamento

- migrazioni forzate e guerre.

In questi contesti, il trauma non è più un episodio isolato ma diventa parte della quotidianità dell’individuo, radicandosi e ri-definendo il suo sviluppo psichico (e spesso anche fisico). La persona, spesso ancora bambina o adolescente, non può sottrarsi al contesto violento o abusante, e per sopravvivere mette in atto strategie di adattamento estremamente complesse: dissociazione, anestesia emotiva, ipervigilanza costante (fight-or-flight mode).

DIFFERENZE DAL PTSD SEMPLICE

La differenza più rilevante tra PTSD e C-PTSD riguarda la portata delle conseguenze:

- nel PTSD troviamo sintomi quali la tendenza a rivivere il trauma, l’evitamento e l’iperattivazione o ipervigilanza cronica;

- nel C-PTSD, oltre a questi, si aggiungono alterazioni durature e profonde che riguardano il modo in cui la persona vive le proprie emozioni, percepisce se stessa e si relaziona agli altri e al mondo esterno.

Il trauma complesso dunque non riguarda solo le memorie di ciò che è accaduto (spesso mantenute in modo implicito sottoforma di sensazioni fisiche, emozioni improvvise, impulsi, stati neurofisiologici cronici), ma incide sullo sviluppo della personalità e sull’identità stessa dell’individuo. Non è solo la memoria di un evento doloroso a rimanere “bloccata”, ma l’intera organizzazione del sé viene modellata da esperienze di paura, vergogna, umiliazione e impotenza vissute in modo ripetuto.

CRITERI DIAGNOSTICI

Secondo l’ICD‑11, la diagnosi di C‑PTSD richiede che siano necessariamente presenti i tre cluster del PTSD o sintomi nucleari del PTSD:

- Rivivere il trauma “qui‑e‑ora” (flashback, incubi, memorie intrusive);

- Evitamento di pensieri, ricordi o situazioni correlate all’evento traumatico;

- Senso persistente di minaccia (ipervigilanza, allarme esagerato, insonnia).

La persona ad esempio riferisce “scatti” d’ira improvvisi, reazioni di sussulto, sonno frammentato e una costante lettura del mondo come pericoloso; può pianificare la giornata per evitare luoghi, odori o altri elementi sensoriali che siano in grado di riattivare le memorie traumatiche.

Sintomi aggiuntivi specifici - DSO (Disturbances in Self‑Organization)

L’ICD-11 (WHO, 2018) caratterizza il C‑PTSD per l’aggiunta di tre aree di compromissione gravi e stabili (denominate appunto DSO), valutabili anche con l’International Trauma Questionnaire – ITQ.

- Disregolazione emotiva: caratterizzata dallo sperimentare emozioni intense e soverchianti (es. rabbia, vergogna o paura intensa), o profondo senso di spegnimento (ipoattivazione) associato ad alessitimia come ad esempio sentimenti pervasivi di vuoto, intorpidimento, distacco emotivo, depersonalizzazione o dissociazione;

- Disregolazione del Sé: che assume la forma del disprezzo di sé, poiché ci si percepisce irrimediabilmente danneggiati, inadeguati o contaminati, oppure porta a sperimentare un senso di “assenza di sé”, di un’identità definita e strutturata che caratterizzi l’individuo come unico e separato;

- Disregolazione interpersonale: che si manifesta in relazioni conflittuali, invischiate, turbolente o distaccate, essendo presenti sentimenti cronici di sfiducia, difficoltà nel sentirsi vicini agli altri, tendenza al ritiro sociale.

L’evidenza empirica supporta la distinzione tra PTSD e C‑PTSD e la struttura a 6 fattori (3 PTSD + 3 DSO): altre parole, non è più un PTSD semplice ma un quadro sintomatico complesso, diverso e più pervasivo, che compromette anche il senso di Sé della persona.

Altri sintomi frequentemente riscontrati sono:

- Dissociazione e difficoltà attentive: Episodi di depersonalizzazione/derealizzazione, vuoti di memoria, “distaccarsi” dal presente e da sé durante episodi di stress interpersonale. A livello neurobiologico, nei sottotipi dissociativi sono documentate alterazioni della connettività dell’amigdala con le regioni prefrontali e le reti implicate nella consapevolezza corporea, a sostegno di due pattern di disregolazione: iper‑modulazione (distanziamento-distacco) e ipo‑modulazione (travolgimento).

- Somatizzazione e sintomi corporei funzionali: Sintomi generici come cefalea, dolore diffuso, disturbi gastrointestinali, vertigini: spesso senza causa organica sufficiente o ben definita, e legati a stati di iper‑attivazione neurovegetativa (tono simpatico elevato) e a pattern di elaborazione sensoriale alterata. La letteratura collega una storia di trauma con i MUS (medically unexplained symptoms) e i modelli di “disconnessione corpo‑mente”.

- Alterazioni dei sistemi di significato: perdita di speranza e credenze assolutistiche negative su di sé e sul mondo. Nel C‑PTSD queste credenze rientrano nel concetto negativo di sé (DSO) e si associano ad isolamento interpersonale e anedonia. Distacco emotivo e sensazione di essere senza‑speranza rappresentano gli elementi che giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento dei sintomi.

- Ideazione suicidaria e comportamenti autolesionistici: la combinazione DSO + percezione di minaccia persistente aumenta il rischio suicidario, mediato da disperazione e depressione.

-

Disturbi dell’immagine corporea e del comportamento alimentare: nel C‑PTSD il corpo può essere vissuto come estraneo, “non sicuro” o “nemico”, portando a condotte restrittive/bulimiche, che assumono una funzione di “controllo” degli stati interni intollerabili. Questi quadri si sovrappongono spesso a disregolazione affettiva e dissociazione e vanno letti nella cornice DSO, integrando lavoro sul trauma e interventi specifici sul comportamento alimentare.

DIFFERENZE DA ALTRI DISTURBI

- C-PTSD e Disturbo Borderline di Personalità (DBP): Questa è la diagnosi con cui più spesso si crea confusione. Hanno in comune manifestazioni come l’instabilità emotiva, difficoltà relazionali, comportamenti autolesivi. Differenze: nel C-PTSD i sintomi nascono da una storia di traumi prolungati (criterio essenziale per la diagnosi); nel DBP la disregolazione è più rapida e reattiva agli stimoli relazionali; i sintomi dissociativi nel C-PTSD sono stabili e persistenti, mentre nel DBP tendono a essere più transitori; il DBP non richiede la presenza dei tre cluster nucleari del PTSD.

Alcuni autori vedono il C-PTSD come un’alternativa diagnostica più precisa per molti pazienti oggi inquadrati come “borderline”, ma la ricerca attuale suggerisce che si tratti di due condizioni distinte ma con aree di sovrapposizione.

- C-PTSD e Disturbi Dissociativi: hanno in comune i sintomi dissociativi (amnesie, depersonalizzazione, derealizzazione). Differenze: nei disturbi dissociativi (es. Disturbo Dissociativo dell’Identità) la dissociazione è al centro del quadro clinico, spesso con personalità multiple o amnesie marcate mentre nel C-PTSD la dissociazione è presente, ma inserita in un contesto più ampio di disregolazione emotiva e relazionale.

Il C-PTSD può essere visto come una forma dissociativa complessa, ma non coincide con i disturbi dissociativi maggiori.

- C-PTSD e Disturbi Depressivi e d’Ansia: hanno in comune sintomi quali tristezza, anedonia, disperazione, sintomi ansiosi e/o attacchi di panico. Differenze: nel C-PTSD questi sintomi sono radicati nella storia traumatica e accompagnati da flashback, evitamento e iperattivazione, che non fanno parte dei disturbi depressivi/ansiosi primari; la percezione negativa di sé e le difficoltà relazionali sono più pervasive nel C-PTSD.

- C-PTSD vs Disturbi Psicotici: hanno in comune la presenza di fenomeni dissociativi o stati alterati di coscienza, che possono somigliare a esperienze psicotiche pur non essendolo. Le differenze riguardano il fatto che nel C-PTSD la frammentazione dell’esperienza deriva da memorie traumatiche dissociate e non da un disturbo del pensiero primario ed il contatto con la realtà, seppur instabile in momenti di riattivazione, è generalmente preservato.

IN SINTESI

- Il PTSD descrive la risposta a un singolo evento traumatico.

- Il C-PTSD riflette le conseguenze di traumi interpersonali cronici e si caratterizza per disturbi dell’organizzazione del sé.

- Si differenzia dal DBP per l’origine traumatica e la stabilità dei sintomi dissociativi.

- Si distingue dai disturbi dissociativi, depressivi, ansiosi e psicotici per la presenza costante del nucleo post-traumatico e per la storia di origine, indicativa di traumatizzazione cronica.

Bibliografia

- Afari, N., Ahumada, S. M., Wright, L. J., Mostoufi, S., Golnari, G., Reis, V., & Cuneo, J. G. (2013). Psychological trauma and functional somatic syndromes: A systematic review and meta-analysis. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 6(3), 1–8.

- Barakat, S., Maguire, S., Newton, R., & Treasure, J. (2023). Risk factors for eating disorders: A rapid review. Journal of Eating Disorders, 11(1), 1–15.

- Brewerton, T. D. (2023). The integrated treatment of eating disorders, PTSD, and other trauma-related psychiatric comorbidity. Frontiers in Psychiatry, 14, 108021.

- Brewin, C. R., Cloitre, M., Hyland, P., Shevlin, M., Maercker, A., Bryant, R. A., … & Reed, G. M. (2017). A review of current evidence regarding the ICD-11 proposals for diagnosing PTSD and complex PTSD. Clinical Psychology Review, 58, 1–15.

- Cloitre, M. (2020). ICD-11 complex post-traumatic stress disorder: simplifying diagnosis in trauma populations. The British Journal of Psychiatry, 216(3), 129–131.

- Cloitre, M., Garvert, D. W., Weiss, B., Carlson, E. B., & Bryant, R. A. (2014). Distinguishing PTSD, complex PTSD, and borderline personality disorder: A latent class analysis. European Journal of Psychotraumatology, 5(1), 25097.

- Cloitre, M., Hyland, P., Prins, A., Shevlin, M., & Brewin, C. R. (2018). The International Trauma Questionnaire (ITQ): Development of a self-report measure of ICD-11 PTSD and Complex PTSD. Acta Psychiatrica Scandinavica, 138(6), 536–546.

- Cloitre, M., Hyland, P., Bisson, J. I., Brewin, C. R., Roberts, N. P., Karatzias, T., … & Shevlin, M. (2021). The International Trauma Questionnaire (ITQ) measures reliable and clinically significant treatment-related change in PTSD and CPTSD: Evidence from research trials and clinical routine practice. European Journal of Psychotraumatology, 12(1), 193-207.

- Eilers, H., Schmid, M., & Bering, R. (2023). Childhood trauma and adult somatic symptoms: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 170, 111–125.

- Hinojosa, C. A., et al. (2024). Neuroimaging of posttraumatic stress disorder in adults: A systematic review. Molecular Psychiatry, 29(2), 345–361.

- Jannini, T. B., et al. (2023). Complex PTSD and suicidality: Clinical correlates and treatment implications. Journal of Psychiatric Research, 160, 57–65.

- Jowett, S., Karatzias, T., Shevlin, M., & Hyland, P. (2020). Differentiating symptom profiles of ICD-11 PTSD, complex PTSD, and borderline personality disorder. Journal of Affective Disorders, 274, 465–472.

- Lanius, R. A., et al. (2012). The dissociative subtype of PTSD: Rationale, clinical and neurobiological evidence. Depression and Anxiety, 29(8), 701–708.

- Liu, H., et al. (2024). Self-harm, suicide, and ICD-11 Complex PTSD in treatment-seeking youths: A systematic review. Clinical Child and Family Psychology Review, 27(1), 33–52.

- Redican, E., Cloitre, M., Hyland, P., et al. (2021). A systematic literature review of factor analytic and mixture models of ICD-11 PTSD and CPTSD using the International Trauma Questionnaire. Journal of Anxiety Disorders, 79, 102378.

- Van der Kolk, B. A., Roth, S., Pelcovitz, D., Sunday, S., & Spinazzola, J. (2005). Disorders of extreme stress: The empirical foundation of a complex adaptation to trauma. Journal of Traumatic Stress, 18(5), 389–399.

PER SAPERNE DI PIU’

- Herman, J. L. (1997/2005). Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, dall’abuso domestico al terrorismo. Roma: Magi Edizioni.

- Van der Kolk, B. A. (2015/2019). Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nella guarigione dal trauma. Milano: Raffaello Cortina.

- Lanius, R., Vermetten, E., & Pain, C. (2012). L’impatto del trauma infantile sulla salute e sulla malattia. L’epidemia nascosta. Roma: Giovanni Fioriti Editore.

- Courtois, C. A., & Ford, J. D. (2015/2020). Il trattamento del trauma complesso. Un approccio sequenziale e relazionale. Milano: Raffaello Cortina.

Annalisa Barbier, PhD

Psicologa, Dottore di Ricerca in Neuropsicologia

Approccio Cognitivo Comportamentale- Cognitivo Interpersonale

Compassion Focused Therapist

Conduttore protocolli MBCT

Istruttore di protocolli MBSR

Iscrizione all’Albo Psicologi del Lazio N. 9423/2000

Istruttore di Protocolli Mindfulness certificato Federmindfulness

Iscrizione all’Albo Nazionale N. 1505

www.federmindfulness.it

CONTATTAMI

Per prenotare un appuntamento ON-LINE o presso lo studio di Roma, scrivimi al 3934191174 o compila il modulo di contatto.